Wasser im Barnim – Niederschlag, Verdunstung, Drainage und Abfluss

Das Frühjahr ist bereits trocken, Erinnerungen an Wasserbeschränkungen werden wieder wach. Ideen, wie wir dem Wassermangel entgegenwirken können, sind rar, was geografisch an der Barnimer Hochfläche, aber insbesondere am Klimawandel liegt. Was können wir überhaupt tun?

Zur Geografie: Barnimer Hochebene

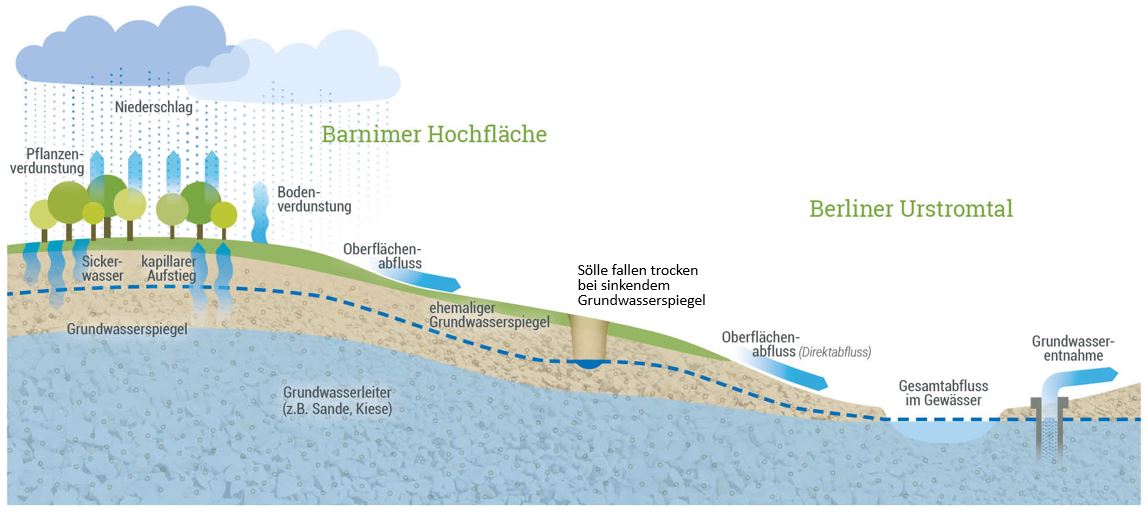

Ein trockenes Frühjahr und der nächste Sommer kommt bestimmt, da lohnt sich ein detaillierter Blick auf die Situation im Barnim. Der Barnim liegt auf einer Hochfläche, während Berlin zum großen Teil im Urstromtal liegt, durch das auch die Spree verläuft, südlich schließt sich dann eine weitere Hochfläche, der Teltow an. Das Grundwasser fließt (sehr langsam) talwärts, also von der Hochfläche hinunter ins Urstromtal.

In der Vergangenheit wurden vielfach Drainagen, also Entwässerungssysteme angelegt. So wurden z.B. auch fast alle Brandenburger Moore entwässert (Brandenburg gehört zu den Moor-reichsten Bundesländern). So wird Niederschlagswasser schnell weggeleitet, so dass es nicht mehr vor Ort versickern kann.

Die Wasserbilanz für den Barnim

Für den Barnim beträgt der jährlichen Niederschlag im Mittel über 30 Jahre zwischen 500 und 600mm.

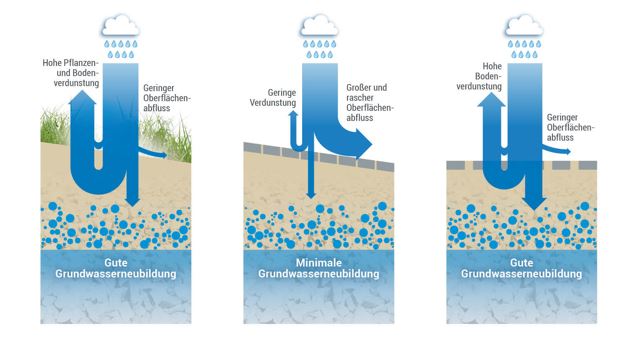

Niederschläge sind Teil des natürlichen Wasserkreislaufs, aber menschliche Aktivtäten und der Klimawandel haben Auswirkungen auf diesen Kreislauf. Über 60% dieser Niederschlagsmenge verdunsten und der Rest fließt oberirdisch ab bzw. versickert. Im Detail ist das von der Bodenbeschaffenheit, der Versiegelung und der Bepflanzung abhängig.

Die deutschlandweiten Wasserbilanzen über 30 Jahre gemittelt ergeben eine detailliierte Verteilung der Niederschläge auf Verdunstung, oberflächlichen Abfluss und Grundwasserzufluss sowie Nutzungen zur Trinkwassergewinnung, Kühlung bei der Energieerzeugung oder landwirtschaftlicher Bewässerung.

Die Verdunstung (exakt 62,3%) setzt sich dabei wie folgt zusammen:

- 43,3%, also der größte Teil, wird durch die Pflanzen genutzt und durch Transpiration abgegeben

- 10% verdunstet ohne Nutzung direkt, schon während es noch regnet oder von versiegelten Oberflächen

- 6% verdunstet vom Boden bzw. den obersten Bodenschichten

- 3% verdunsten bei der landwirtschaftlichen und industriellen Nutzung von i. d. R. Oberflächenwasser und zum geringen Teil bei der Trinkwassernutzung der Haushalte

Oberflächlich fließen 15,4% über die Bäche und Flüsschen ab, nur 22,3% erreichen das Grundwasser.

Auf einer Hochfläche wie dem Barnim fällt der Anteil, der den Grundwasserleiter erreicht, noch viel geringer aus, wie ich auf einem Naturparkgespräch „Wasser im Barnim“ lernen musste. Die Hochfläche besteht zum großen Teil aus Geschiebemergel, der als undurchlässig gilt, während das Urstromtal sehr gute Versickerungseigenschaften hat. Auf der Barnimer Hochfläche sinkt der Grundwasserspiegel, da nur noch die oberen Erdschichten mit dem Niederschlag durchdrungen werden. Das merken wir hier ja sogar nach ausgiebigen Regenfällen, denn gräbt man einen Spatenstich tief, ist der Boden noch trocken. Erste Sölle sind bereits trockengefallen.

Naturparkgespräche erklären wissenschaftlich fundiert, aber was können wir tun?

Die Naturparkgespräche im Barnim Panorama sind sehr empfehlenswert, wie z.B. „Wasser im Barnim“ oder „Ernte teilen“. Die Gespräche werden durch den Vortrag eines Experten eingeleitet und lassen viel Zeit für Nachfragen und Ergänzungen, bei kostenlosem Eintritt!

Da die Hochfläche einen großen Abstand zum Grundwasserleiter hat, fließt unser Niederschlag überwiegend einfach weg, natürliche Versickerung erreicht den Grundwasserleiter kaum noch. Es gibt zwar übers Jahr wellenförmig Schwankungen, aber über die letzten Jahre mit deutlicher Tendenz fallend. Fällt der Grundwasserspiegel, fallen als erstes die Sölle trocken, vgl. Illustration unten.

Gerade deshalb müssen wir, so gut es geht, den Abfluss verhindern und die Versickerung unterstützen. Regenwasser von undurchlässigen Flächen wie Straßen, Parkplätzen und Wohnbauten muss in Versickerungsmulden und Rigolen geleitet werden. Schon aus Eigennutz lohnt es sich, den Niederschlag in Regenwasserspeichern aufzufangen und später zur Bewässerung des eigenen Gartens zu nutzen.

Das reicht aber nicht, denn das meiste Regenwasser „verlieren“ wir durch die Verdunstung der Pflanzen. Ist ein Schottergarten (vorausgesetzt, es gibt unter dem Schotter keine Folie) doch eine gute Idee? Für das Grundwasser ja, aber wir wollen natürlich eine grüne Umgebung, denn durch die Verdunstung der Pflanzen wird gekühlt und wir haben ein angenehmes Mikroklima und gesunde Wälder sind eine Kohlenstoffsenke und mildern den CO2-Ausstoß in die Atmosphäre. Und ohne Pflanzen natürlich auch keine Artenvielfalt!

Pflanzen und Boden verdunsten rund 370mm von 600mm Niederschlag

Ein Teil verdunstet direkt während der Regen noch fällt, aber der größte Teil wird über die Blätteroberfläche verdunstet. Beides ist extrem temperaturabhängig und damit vom Klimawandel beeinflusst. Die steigenden Temperaturen haben darüber hinaus auch Auswirkung auf die Wachstumsperiode der Pflanzen: es geht im Frühjahr früher los und dauert im Herbst länger an, für einige Gewächse schon bis zu 3 Monaten! Die Verdunstung der Pflanzen nimmt wegen der längeren Wachstumsphase also noch zu. (Quelle: Wasser auf der Barnim-Hochfläche halten – wie kann das gelingen? Prof. Dr. habil. Gunnar Lischeid (Leiter des Instituts für Landschaftswasserhaushalt, Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V.)).

Ideale Verdunstungshemmer – und das ist kein Witz – sind Flächen-Photovoltaikanlagen. Versickerung, Bewuchs und Biodiversität bleibt erhalten, und der Schattenwurf behindert die Verdunstung. Allerdings sind die Flächen (bisher) viel zu gering, um einen messbaren Einfluss zu haben. Alternativ- wenn auch nicht ganz so wirkungsvoll bzgl. Versickerung- ist das Ackern unter Photovoltaik-Anlagen (Agri-PV) oder zwischen Baumpflanzungen, um deren Schattenwurf zu nutzen (Agroforst).

Letztendlich tragen alle Maßnahmen, die den Temperaturanstieg verlangsamen, zur Verbesserung der Wassersituation bei. Und das sind alle Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, also CO2- Entstehung vermeiden wie auf den Klimaschutzseiten der Gemeinde auch vemerkt.

Grundwasserzufluss von rund 130mm von 600mm Niederschlag

Auf einer Hochfläche wie dem Barnim hat das versickernde Regenwasser kaum eine Chance den vorherrschenden Geschiebemergel zur durchdringen und den Grundwasserspiegel zu erreichen. Der Regen bleibt in oberen Erdschichten hängen, was beim Arbeiten im Garten bei jedem Spatenstich ins Auge springt: es ist nach Niederschlägen keine große Eindringtiefe festzustellen. Bei stärkeren Regenfällen steigt die Eindringtiefe kurzfristig an, das verhindert aber nicht das langfristige Absinken des Grundwasserspiegels. Hier haben wir also keine Möglichkeiten.

Oberflächlicher Abfluss von rund 100mm von 600mm Niederschlag

Gründächer, Versickerungsmulden, Rigolen, Regenrückhaltung, Regenwassernutzung am Ort wie oben bereits erwähnt sind Maßnahmen, die man auch im eigenen Umfeld umsetzen kann und gemeindeweit intensivieren sollte. Konkrete Maßnahmen hat z.B. Berlin für den urbanen Bereich schon eingeleitet („Schwammstadt“ heißt, das Regenwasser weitmöglichst aufgenommen und kontrolliert wieder abgegeben wird), und teilweise umgesetzt.

Drainagerohre: ein Übel im Ackerboden

Sie liegen 80cm tief im Boden unter den Ackerflächen: Drainagerohre aus der ehemaligen DDR wurden großflächig verlegt. Um landwirtschaftlich nutzbare Flächen zu erzeugen und die Produktivität zu erhöhen, wurden in großem Umfang feuchte Böden entwässert. Das Drainagesystem besteht aus einem kilometerlangen unterirdischen Netz aus Rohren (Kunststoff, Ton oder Beton), es entzieht dem Boden jeden Tropfen Wasser und leitet ihn ab, so dass auch keine Grundwasserneubildung möglich ist. Brandenburg gehört zu den trockensten Bundesländern und leidet schon heute unter Dürrephasen durch die Klimaauswirkungen.

Auch im Barnim gibt es diese Drainagen, eine Besucherin der Veranstaltung berichtete davon in ihrer Nachbarschaft. Ein „Abschalten“ der Drainage ist quasi nicht möglich. Wehre, die wenigstens lokal stauen könnten, sind -so vorhanden- oftmals funktionsuntüchtig. Eigentümer der Drainagen sind die Grundstücksbesitzer. Ein Rückbau würde erheblichen Aufwand bedeuten.

Allerdings münden die Entwässerungsrohre ja in irgendein Gewässer, und Einleitgenehmigungen sind in der Regel zeitlich begrenzt. Wie viele Drainagen es gibt und wie viel Wasser der Landwirtschaft (und für die Grundwasserneubildung) dadurch verloren geht ist schwer zu ermitteln, aber im Einzelfall wird das als erheblich eingestuft. (ausführlich in TAZ-Artikel: Stopfen gegen die Dürre)

Der Nutzen oder Schaden vorhandener Drainagen muss also geprüft werden, und Staubauwerke – so vorhanden – instand gesetzt und -gehalten werden.

Moore und Moorwiedernässung

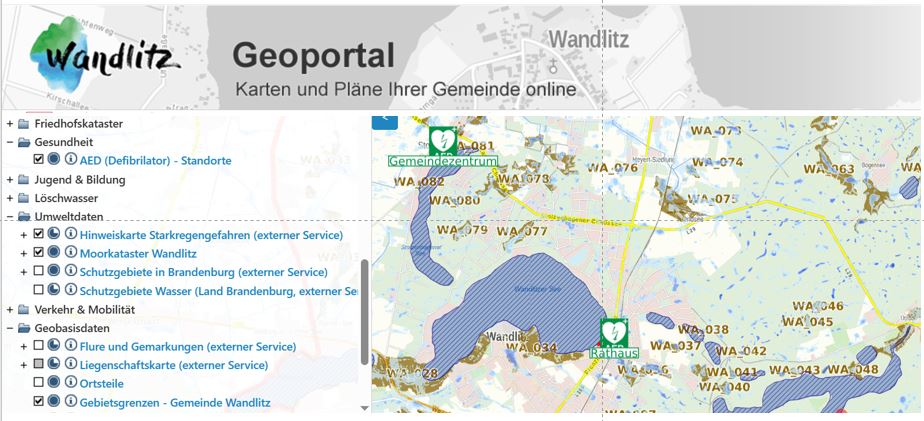

Aufgrund der moorreichen Umgebung ist Moorwiedervernässung für den Barnim eine Möglichkeit und es gibt erste Initiativen im Kreis dazu. Der Moorwiedervernässung kommt eine bedeutende Rolle zu. Wie oben erwähnt gehören wir zu den moorreichen Regionen (moorige Landschaften auf rd. 243.000 ha), unsere Moore sind aber trockengelegt und werden landwirtschaftlich genutzt: zu 70% als Grünland, 24% sind Ackerflächen.

Dadurch hat das Moor natürlich nicht nur die Fähigkeit zur CO2-Speicherung verloren, sondern ist wegen der Abbauprozesse mit 14% zweitgrößter CO2-Emittent in Brandenburg nach dem Energiesektor. Eine Moorwiedervernässung hätte also einen großen Effekt, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Für Landwirte müssen allerdings Lösungen wie die landwirtschaftliche Bewirtschaftung dieser Nassflächen (Paludikultur), ggf. Entschädigungen oder Flächentausche gefunden werden. In unserer Gegend liegen die trockengelegten Moorflächen allerdings auch in Landschaftsschutzgebieten und geschützten Habitaten, sodass hier bereits Einschränkungen bei der Nutzung bestehen. (vgl. Projektantrag Wiedervernässung). Mit dieser indirekten Maßnahme, die einem weiteren Temperaturanstieg entgegenwirkt, haben wir Einfluss auf die Transpiration durch die Pflanzen, da Wachstumsphasen nicht weiter ausgedehnt werden und kühlere Temperaturen die Verdunstung reduzieren!

Trinkwasser in unserer Gemeinde

Schönerlinde und zum Teil Schönwalde sowie die Siedlung Gorinsee erhalten ihr Trinkwasser von den Berliner Wasserwerken aus dem Wasserwerk Stolpe. Das Abwasser fließt ins Klärwerk Schönerlinde. Der Rest der Gemeinde wird durch den NWA aus den Wasserwerken in Basdorf und Prenden versorgt. Während Berliner Trinkwasser je nach Einzugsgebiet bereits zu 70% aus aufbereitetem Oberflächenwasser, dem sogenannten Uferfiltrat besteht, fördert der NWA für die Trinkwassergewinnung ausschließlich Grundwasser.

Zuletzt hat der NWA eine weitere Transportleitung Richtung Wandlitz sowie eine Druckerhöhungsstation in Stolzenhagen gebaut und damit für eine Stabilisierung der Trinkwasserversorgung gesorgt. Jetzt ist die Modernisierung des 30 Jahre alten Wasserwerks in Basdorf dran. Der geplante Anbau bietet dann die Option, zwei weitere Filter (neben den schon vorhandenen 2 Filtern) aufstellen zu können. Auch die Mess- und Regelungstechnik wird erneuert.

Tipp für den Garten: Gartenwasserzähler müssen alle 6 Jahre ausgetauscht werden, sonst wird’s als Trinkwasser (also inklusive der Gebühr für Schmutzabwasser) abgerechnet! Hier kann man also Geld sparen, indem man Regenwasser auffängt und zur Bewässerung nutzt.

Gereinigtes Abwasser KA Schönerlinde

Rund 85% des Abwassers aus der Gemeinde wird im Klärwerk Liebenwalde gereinigt, die restlichen 15% fließen zum Klärwerk Schönerlinde. Über Jahre hinweg lief das gereinigte Abwasser aus Schönerlinde über den Nordgraben noch durch die Oberflächenwasseraufbereitungsanlage OWA Tegel. Dort wurden mittels Aktivkohle Medikamentenrückstände und deren Abbauprodukte weitgehend entfernt.. Das geklärte, hochaufbereitete Abwasser erreicht aber trotzdem keine TW-Qualität, sondern fließt in den Tegeler See. Dort steht es verdünnt und über die Versickerung im Uferbereich des Sees gereinigt wieder als Ressource zur Trinkwassergewinnung im Wasserwerk Tegel zur Verfügung.

Jetzt werden neue Techniken zur Entfernung dieser Spurenstoffe direkt im Klärwerk Schönerlinde aufgebaut. Das macht das Abwasser zwar sauberer, benötigt aber auch mehr Energie – was wiederum, wenn diese nicht aus PV- oder Windkraftanlagen kommt, zu mehr CO2 in der Atmosphäre und damit zu weiterem Temperaturanstieg führt. Max. täglich 10.000m³ gereinigtes Abwasser des Klärwerks wird mit wasserrechtlichen Sondererlaubnisauf die ehemaligen Rieselfelder in Hobrechtsfelde geleitet (begleitet durch umfangreiches Monitoring) und fließt von dort über die Karower Teiche ab.

Die Reinigungsleistung der Liebenwalder Kläranlage ist nicht auf die Spurenstoffe ausgelegt, hat also keine sogenannte 4te Reinigungsstufe. Das gereinigte Abwasser wird in den Malzer Kanal eingeleitet.

Wir müssen uns aber keine Sorgen machen, dass „unser Abwasser“ in Schönerlinde nicht bei „uns“ verbleibt. Es fließt ja bereits Trinkwassergewinnung in Tegel zu. Ob Trinkwasser dann in Berlin, Schönerlinde und Schönwalde oder in Klosterfelde getrunken wird, ist nicht entscheidend! Und schließlich haben Menschen überall das Recht auf sauberes, klares Trinkwasser!

Fazit

An dem globalen Wasserhaushalt hat die Trinkwasserentnahme durch Haushalte und Landwirtschaft nur den geringen Anteil von ca. 3%. Sparsamer Trinkwasserverbrauch und Regenwassernutzung schonen aber unser Trinkwasserreservoire. Ebenso sind alle Maßnahmen anzuwenden, die den oberflächlichen Abfluss von Regenwasser verhindern und die Versickerungskapazitäten erhöhen.

Der größte Hebel im Wasserhaushalt ist aber die Verdunstung, denn mehr als 60% der Niederschläge verdunsten über die Pflanzen und den Boden. Alles, was den Klimawandel eindämmt, alle Maßnahmen, die die Temperaturerhöhung verhindern, sind hier hilfreich. Positive Auswirkungen haben Flächen-PV oder auch Agri-PV und Agro-Forst, weil sie zur Reduzierung von Verdunstung führen. Ein großer Wurf wäre die Moorwiedervernässung, da die Entwässerung zurückgebaut und gleichzeitig die CO2-Emission aus den trockengelegten Mooren zurückgenommen wird.

Externe Links zum Artikel:

https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2025/02/starkregenkarte-berlin-brandenburg-online.html